Das ist ein Unterüberschrift

Wir Österreicher hätten ein Talent für Anarchismus. Gleichzeitig haben wir aber wohl eine geheime Sehnsucht, von Trotteln beherrscht zu werden. Vielleicht nur, damit wir uns nachher über sie mokieren können.

Thomas Walach

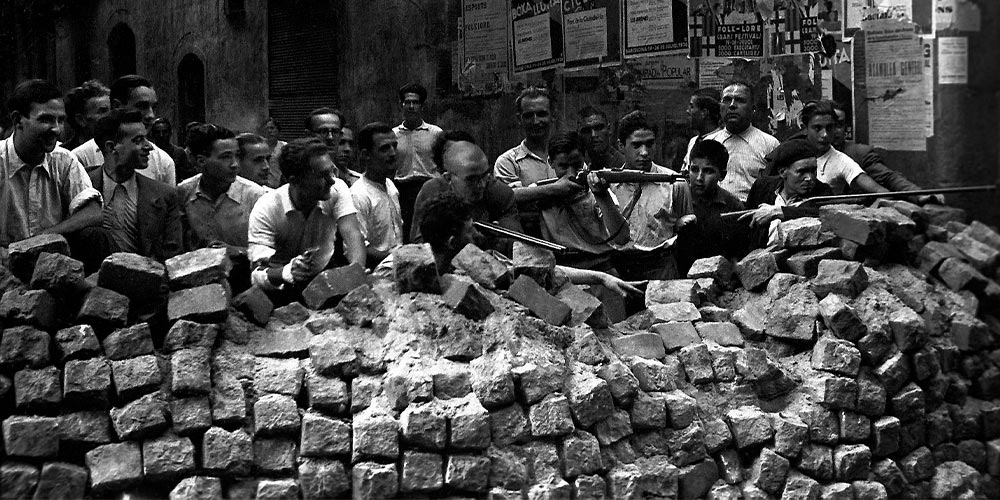

Wien, 25. Mai 2021 | Kurz vor Weihnachten 1936 kam George Orwell in Barcelona an. Er wollte als Journalist aus dem Spanischen Bürgerkrieg berichten, doch was er vorfand, ließ ihn augenblicklich die Schreibmaschine gegen ein altes Gewehr tauschen. Orwell trat in die Miliz ein, es war in der damaligen Lage, so schrieb er, das einzig Denkbare, das man tun konnte.

„Die damalige Lage“ waren die Nachwehen dessen, was man den „kurzen Sommer der Anarchie“ nennt. Als das Militär im Juli gegen die junge Republik geputscht hatte, war es nicht der Staat, sondern selbstorganisierte Arbeitermilizen gewesen, die Widerstand geleistet hatten. Dort, wo die Arbeiter sich bewaffneten, also vor allem in Katalonien und Andalusien, errichteten sie für kurze Zeit eine neue, klassenlose Gesellschaftsordnung. Orwell fand das romantisch. Wenn man gerade aus England kam, hatte der Anblick von Barcelona etwas Überraschendes und Überwältigendes. Zum ersten Mal war ich in einer Stadt, in der die arbeitende Klasse im Sattel saß. Kellner und Ladenaufseher schauten jedem aufrecht ins Gesicht.

Ordnung ohne Herrschaft

Organisiert wurde das Ganze von anarchistischen Gewerkschaften und Parteien. „Organisiert“ und „anarchistisch“ erscheint heute als Widerspruch, weil wir Anarchie mit brennenden Autos und Tränengas verbinden. Vom 19. Jahrhundert bis zur Hälfte des 20. war Anarchismus eine Strömung der Arbeiterbewegung, die mit dem Marxismus um die Vorherrschaft kämpfte (und schließlich verlor).

An-archia bedeutet, wie Marx‘ anarchistischer Zeitgenosse Pierre-Joseph Proudhon sagte, „Ordnung ohne Herrschaft“. Das war gerade, was Marx und seine Anhänger nicht wollten. Sie glaubten, dass die Partei die Arbeiterschaft anführen und die Macht im Staat übernehme müsse, um eine bessere Welt zu errichten. Die Anarchisten lehnten das ab. Die Arbeiter müssten sich selbst befreien, sonst würde bloß eine Unterdrückung durch die andere ersetzt.

Das Zion der Anarchisten war die Pariser Kommune. Nach Frankreichs Niederlage im Krieg gegen Preußen hatte im März 1871 das Volk in der Hauptstadt die Macht übernommen. Die Soldaten, die geschickt wurden, um den Aufstand niederzuschlagen, schlossen sich den Kommunarden an. Die hielten sofort Wahlen ab und führten Rechte ein, die uns heute noch nicht selbstverständlich erscheinen: Gleicher Lohn für Männer und Frauen, das Recht auf Arbeit, gratis Schulbildung und Gesundheitseinrichtungen für alle. Nach 72 Tagen endete der Traum, von der französischen Regierung im Blut der Kommunarden ersäuft. 30.000 Menschen starben.

Anarchisten wie Michail Bakunin erkannten Autorität nur an, wenn sie durch ein Mehr an Wissen oder Kompetenz in einer Sache gerechtfertigt war. So ist ein Schuster eine Autorität in Sachen Schuhen, eine Ärztin in Gesundheitsfragen usw. Marktwirtschaft und Geld wollten viele Anarchisten beibehalten, aber die Fabriken sollten den Arbeitern gehören, nicht den Sigi Wolfs ihrer Zeit. Wer in ein politisches Amt gewählt würde, wäre seinen Wählern verpflichtet, nicht umgekehrt. Immer wieder verwiesen Anarchisten auf die Schweiz, ein wohlgeordnetes Land, das sich aber stärker als andere als Zusammenschluss von Bürgern verstand.

Das Selbstbewusstsein katalanischer Friseure

Wo die Anarchie herrschte, fühlten die Menschen ihren Wert. Das beeindruckte Orwell in Barcelona nachhaltig. Menschliche Wesen versuchten sich wie menschliche Wesen zu benehmen und nicht wie ein Rädchen in der kapitalistischen Maschine. In den Friseurläden hingen die Anschläge der Anarchisten (die Friseure waren meistens Anarchisten), in denen ernsthaft erklärt wurde, die Friseure seien nun keine Sklaven mehr.

Wie die Pariser Kommune sollte der spanische Sommer der Anarchie ein furchtbares Ende nehmen. Seine Totengräber waren nicht die Faschisten, sondern die moskautreuen Kommunisten, die an der Seite der anarchistischen Gewerkschaften und Arbeitermilizen kämpften. Im Mai 1937 säuberten die Stalinisten Barcelona nach tagelangen Straßenkämpfen von selbstorganisierten Arbeitern. Todesschwadrone und Verhaftungen erstickten in den „Maitagen“ Orwells Katalonien. Spanien brachte dem Schriftsteller eine Kugel in den Hals, die er wie durch ein Wunder überlebte, und eine lebenslange Verbitterung gegenüber den Kommunisten ein, die er ebenso wie die Bourgeoisie für Feinde der Arbeiter hielt.

Im obrigkeitshörigen Österreich gab es nie Vergleichbares. Während der „österreichischen Revolution“ (Otto Bauer) 1918-1920 wurden sogar die Arbeiterräte von der sozialistischen Partei bestens verwaltet. Und die Bereitschaft der Österreicher, Führern nachzurennen, deren Autorität ganz sicher nicht auf einem Mehr an Kompetenz beruht, ist notorisch.

Doch in der Pandemie regte sich allenthalben so etwas wie anarchistischer Geist. Vielleicht half der allgemein herrschende Schlendrian – eine Gemeinsamkeit mit Spanien, die Orwell kopfschüttelnd betrachtete. Kein Ausländer wird es vermeiden können, ein spanisches Wort zu lernen, es heißt mañana – „morgen“. Wenn es nur irgendwie möglich ist, wird eine Arbeit von heute auf mañana verschoben. In Spanien ereignet sich nichts zur angesetzten Zeit; sei es eine Mahlzeit oder eine Schlacht. In der Regel geschieht alles zu spät. Nur rein zufällig – damit man sich selbst darauf nicht verlassen kann, dass sich etwas zu spät ereignet – geschieht es manchmal zu früh. Orwells Einheit wurde entsprechend dieser Regel stets mañana – also nie – am Maschinengewehr ausgebildet. Die Waffen der Milizionäre kamen drei Tage nach den Männern im Schützengraben an. Nur die Tatsache, dass auch auf der anderen Seite Spanier standen, die ihren Angriff mañana machten, rettete sie.

Das klingt sehr österreichisch. Als klar wurde, dass die Regierung nicht wusste, was sie uns mit ihren komplizierten, widersprüchlichen und willkürlichen Lockdownverordnungen eigentlich sagen wollte, traten wir nicht in den Aufstand, sondern nutzten die österreichische Kulturtechnik des Durchwurschtelns. Jeder organisierte sich seine Pandemiebekämpfungsmaßnahmen selbst und fuhr mehr oder weniger gut damit – in Summe funktionierte es irgendwie.

Popcorn-gif.

Wir Österreicher hätten ein Talent für Anarchismus. Gleichzeitig haben wir aber wohl eine geheime Sehnsucht, von Trotteln beherrscht zu werden. Anders ist nicht zu erklären, dass bei uns oft gerade jene Leute gewählt werden, die zuvor ihre Inkompetenz am stolzesten zur Schau stellten. Vielleicht machen wir das nur, damit wir uns nachher über sie mokieren können.

Vielleicht fehlt uns Untertanen aber auch nur das Selbstbewusstsein der katalanischen Friseure. Zur Anarchie gehört nämlich der Wille, für das eigene Tun Verantwortung zu übernehmen. Gerade der ist hierzulande schwach ausgeprägt. Wir Österreicher waren niemals irgendwo dabei und falls doch, dann bloß unabsichtlich. Schon in der österreichischen Unabhängigkeitserklärung heißt es, ein Mann namens Hitler (der mit Österreich nichts zu tun hat), habe das macht- und willenlos gemachte Volk Österreichs in einen sinn- und aussichtslosen Eroberungskrieg geführt (…), den kein Österreicher jemals gewollt hat, jemals vorauszusehen oder gutzuheißen instand gesetzt war. Witz, Witz, komm heraus, du bist umzingelt.

Es ist nur angemessen, dass auch unser Herr Bundespräsident von der österreichischen Krankheit befallen ist. Wenn er auf den Tisch haut, dann leise und auf alle Tische gleichzeitig, man weiß ja nie…

Unsere Regierenden sind uns im Ibiza-Untersuchungsausschuss ein leuchtendes Beispiel österreichischer Tugend. Warum sagt denn der Kanzler nicht einfach, dass er selbstverständlich daran beteiligt war, einen der wichtigsten Posten im Staat – den Thomas Schmids – zu besetzen? Man hätte es ihm schwerlich zum Vorwurf machen können. Nur hätte er dann auch Verantwortung für seine Wahl übernehmen müssen, und Verantwortung scheuen die Regierungsverantwortlichen wie Kärntner Milliardenerbinnen den U-Ausschuss.

Kein Wunder, dass Österreichs Journalisten maulen, wenn eine deutsche Satiresendung keine Investigativrecherche durchführt, um österreichische Regierungskorruption zu enthüllen. Auf den Gedanken, das selbst zu tun, kommen sie mehrheitlich gar nicht. Ein ganzes Land wie Waldorf und Statler aus der Muppet-Show. Hätte der heimische Journalismus ein gif, wäre es das Popcorn-gif.

Verantwortungslosigkeit im Anzug

Die Fähigkeit zur Anarchie – zur Selbstverwaltung – ist eine Frage der politischen Reife. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein, schrieb Bert Brecht. In Österreich war sie stets das Werk der Obrigkeit, mochte sie auch in Person des Parteikassiers vor der Wohnungstür stehen und den Klienten ihre Stimme und ihren Mitgliedsbeitrag für Arbeitsplatz und Gemeindewohnung abkaufen. Seit der Parteikassier nicht mehr kommt, weil er nichts mehr zu verkaufen hat, haben die sogenannten einfachen Leute das Interesse am Sozialismus verloren. Sie schimpfen lieber vom Balkon aus auf die Ausländer; und sogar das delegieren sie noch bevorzugt an Populisten, ob nun im Kärntner- oder im Slim Fit-Anzug.

Vor knapp 12 Jahren hatte Österreich einen anarchistischen Moment. Studenten besetzten den größten Hörsaal des Landes, das Auditorium Maximum der Universität Wien. Sie wollten ihre Bildung selbst in die Hand nehmen, wie das in der Reformunibewegung der 1960er und -70er Jahre geschehen war. Der „Audimaxismus“ schwappte über die Landesgrenzen, die Österreicher ließ er kalt. Dabei hatte er einige Wochen lang funktioniert. Die Studenten kochten füreinander, Medizinstudenten und Sanitäter kümmerten sich um ihre Kommilitonen, Lehrveranstaltungen wurden organisiert, die besetzen Räumlichkeiten gemeinschaftlich gereinigt, eine Zeitung herausgegeben. Es gab keine zentrale Organisation, nur den guten Willen aller. Der ÖH und namentlich ihrer Vorsitzenden Sigi Maurer gaben die Audimaxisten höflich aber deutlich zu verstehen, dass sie als gleichberechtigte Aktivisten willkommen wären, die Bewegung aber nicht vertreten konnten.

Außerhalb des Audimax verstand kaum jemand, was das sollte. Erst recht kam niemand auf den Gedanken, den eigenen Betrieb oder gar die Politik nach dem Vorbild der Audimaxisten zu gestalten.

Neun Millionen Menschen lassen sich nicht organisieren wie ein voller Hörsaal – schon bei den knapp 1000 Audimaxisten stieß das Konzept gemeinsamer Willensbildung aller an seine Grenzen. Anarchisten wie Bakunin waren nicht naiv. Sie glaubten nicht, dass sich eine Gesellschaft ohne politische Institutionen organisieren könne. Sie forderten bloß, dass sich die Befehlsgewalt von unten nach oben richten solle. In so einem System tragen alle die Verantwortung für das eigene Tun wie für das aller. Es rettet uns kein höh’res Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Wer wartet, dass die Opposition Österreich von der Dominanz der kleptokratischen Elite im Zeichen des Giebelkreuzes und ihrer politischer Helfer befreit, wird ewig warten. Man kann die Gesellschaft nur ändern, indem man andere Beziehungen eingeht, indem man sich anders zueinander verhält, schrieb der deutsche Anarchist Gustav Landauer, der nach der Niederschlagung der Münchener Räterepublik verhaftet und ermordet wurde. Wer Veränderung will, muss vom Maulen ins Tun kommen. Wann? Nicht mañana, sondern ahora, jetzt gleich.

Titelbild: Gemeinfrei

Danke, Thomas Walach! Guter Artikel, weil er ein alternatives Gesellschaftsmodell wieder in Erimnnerung ruft und Erinnerungskultur an den spanischen Bürgerkrieg pflegt.

Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass Anarchisten das Wort Gottes per se ablehnen.

Falls es jemanden interssiert, gibt es hier einen interessanten Einblick in den christlichen Anarchismus: https://www.youtube.com/watch?v=o7eIVk0W3S4

Leo Tolstoy gilt als einer der bekanntesten Vertreter dieser Ideologie. Auch nicht religiöse Menschen werden sich wundern wie sehr die Bibel die Geschehnisse der aktuellen Zeit wiederspiegelt.

Die politische und ökonomische Bühne ist überfüllt mit falschen Propheten und die größte Lüge des Teufels ist, die Menschheit im Glauben zu lassen, dass er nicht existiert. Satan wird als Engel des Lichts beschrieben, was in Verbindung mit Luzifer (lat. für Lichtträger von lūx + ferō) steht.

Jesus wurde von den Römern verfolgt und aus deren sicht waren Christen “Terroristen”. Fragt sich nur wo die Römer heute sind und wie lange es dauert bis die Gemeinden Christi auch in Europa von den Herrschenden wieder verfolgt werden.

Anarchismus (abgeleitet von altgriechisch ἀναρχία anarchia ‚Herrschaftslosigkeit‘; Derivation aus α privativum und ἀρχή arche ‚Herrschaft‘)

Anarchismus hat per se, so gar nichts mit Religionen zu tun…., was ja nicht automatisch heißt, dass es keine Religiös anarchistische Menschen gibt… 🧐 😉

Stimme dem vollkommen zu. Mein Gedanke wurde angeregt vom präpotenten Auftreten der Hipstermarxisten, die “Ni Dieu, ni maître” an Hauswände sprühen und gleichzeitig denken sie hätten das Alleinrecht auf anarchistische Ideologien. Viele dieser Leute stellen sich moralisch über religiöse Menschen und das ist absurd. Hier gilt es auch noch anzumerken, dass Religion nicht gleich Dogma ist. Es gibt leider Verblendete in allen Lagern. Bzw. gibt es auch oft das Denken, dass Anarchismus dem Kommunismus nachstrebt was halt leider durch das Auftreten der Antifa bestärkt wird. Die Antifa ist gegen Kapitalismus aber wenn man sie fragt wo denn ein Großteil des Kapitals liegt, werden sie laut Antisemitismus schreien. Alles dreht sich im Kreis, weil sich jede/r einem Lager zuordnen muss bzw. möchte.

Anarchie, ein System das auch funktionieren kann, wie es Herr Wallach so trefflich beschreibt, es werden die “Verantwortlichkeiten” nach unten geschoben, aus einem Wir, wird ein ICH habe die Verantwortung…. Verantwortlichkeiten, darum geht es…., ist zumindest für mich Verständlich….

Ein Zitat von mir:

Ideoten sind keine Anarchisten, sie sind Ideoten!

100%! Danke für diese respektvolle Unterhaltung. Genau so ist es, wir müssen für das eigene Handeln die volle Verantwortung übernehmen denn die Gesetze des Staates sind mittlerweile zu vergessen. Und vor allem auch andere Meinungen akzeptieren. Nicht jede/r Linke ist ein Kommunist und nicht jede/r Rechte ein Nazi.

„Ein christlicher Anarchist ist jemand, der die andere Wange hin hält, die Tische der Geldwechsler (Zionisten) umwirft und keinen Polizisten braucht, um sich gut zu benehmen. Ein christlicher Anarchist ist nicht von Wahlurnen oder Gewehrkugeln abhängig, um sein Ideal zu erreichen; er erreicht dieses Ideal tagtäglich durch die One Man Revolution, mit der er einer dekadenten, verwirrten und sterbenden Welt begegnet.“ – Ammon Hennacy

… ja, der eine, welcher vor mehr als 2000 Jahren gemeint hat, vielleicht vertragenen wir uns zu Abwechslung mal, dafür aber ans Kreuz genagelt wurde, der hatte eine Idee davon wie es gehen könnte…

Links und Rechts, dass sind nur alt hergebrachte Sitzpositionen, damit fange ich nichts an, mir ist der MENSCH wichtig. Erziehung, Bildung, Wissen und Herz, dass sind die wichtigen Dinge. Indoktrinierte Ideologien und Glauben sind nicht nützlich… Der Leitspruch der Französischen Revolution, in meiner, etwas abgewandelten Form: Freiheit, Gleichheit, Menschlichkeit. wäre für unser Welt nötig…..

Prüfe Deine Glaubenssätze ob sie wirklich die Deinen sind!

Nun, auch wenn die klerikale Obrigkeit das immer anders darstellen mochte nehme ich an Gott, so denn es ihn/sie/es gibt, ist, aus der Tat heraus, Anarchist. Man gibt niemandem einen freien Willen nur um im Anschluss Aufwand zu betreiben ihm/ihr diesen wieder zu nehmen. Oder wollte Gott die Krichenvertreter nur quälen und von Haus aus zum scheitern verurteilen?

Das sehe ich auch so, denn Klerikalvertretern geht es um Macht, nicht um Glauben. Die meisten Kirchen, Moscheen und Synagogen dienen dazu Menschen durch Dogmen zu kontrollieren. Deswegen ist die Unterscheidung zwischen Dogma und Religion essenziell. Die wenigsten Christen wissen, dass Jesus und Maria zu den wichtigsten Persönlichkeiten im Koran gehören und von Muslimen verehrt werden. Die wenigsten Muslime wissen, dass es Juden gibt, die Israel strikt ablehnen. Das alles ist sehr kompliziert und doch so einfach. Politische Parteien und religiöse Dogmen helfen vor allem beim Teilen und Herrschen. Daneben gibt es auch einen Unterschied zwischen der Kirche und der Gemeinde. Mattäus 18:20 “Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.” Und am Ende sind sekuläre Menschen die ehrlich sind immer besser für eine Gesellschaft als “religiöse” die lügen.

Ich habe Hitlers “Mein Kampf” gelesen und seit Jahren lese ich die Bibel. Letztere ist m.E.n. eindeutig schlimmer. Soll nicht bedeuten, dass Hitlers Machwerk nicht auch furchtbar (blöd) wäre. Die Bibel ist überfüllt mit Menschenverachtung. Wenn sie an “Satan” und “Teufel” glauben, dann empfehle ich ihnen dringend Psychotherapie. Es gibt eine reale Gefahr für die Menschheit: Religiöser Fundamentalismus! Ich hoffe sie haben keine Kinder!!

Ich respektiere Ihre Meinung und wünsche Ihnen dass Sie auch fähig sein werden die Meinung der anderen zu akzeptieren. Fundamentalismus wird definiert durch “kompromissloses Festhalten an [ideologischen, religiösen] Grundsätzen” und wenn Sie das mit dem schlichten Glauben an Gott bzw. Satan gleichsetzen, dann benutzen Sie dieses Wort als Kampfbegriff. Wenn Sie noch dazu behaupten Jesus wäre schlimmer als Hitler, dann erübrigt sich für mich weiteres Erläutern vor allem in einer Diskussion um christliche Anarchie. Ihre persönlichen Beleidigungen ohne sachliche Argumente nehme ich Ihnen nicht übel und wünsche Ihnen trotzdem alles Gute.

Walach: “Sie forderten bloß, dass sich die Befehlsgewalt von unten nach oben richten solle. In so einem System tragen alle die Verantwortung für das eigene Tun wie für das aller.”

Das wird wohl das Problem sein. Wo finden sich Bevölkerungen, die als Kollektiv und zugleich individuell die Verantwortung fürs Ganze übernehmen?

Ich würde es mir selber zutrauen. Aber ob es dann auch so ist, weiß man erst, wenn man es erlebt.

Im Moment gehe ich lieber davon aus, dass dem Kollektiv da unten nicht zuzutrauen ist, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, weder kollektiv noch individuell.

Mir ist es also recht, wenn wir nach oben blicken und schauen, ob und inwieweit wir jemand Kompetentem vertrauen können.

..“Es ist nur angemessen, dass auch unser Herr Bundespräsident von der österreichischen Krankheit befallen ist. Wenn er auf den Tisch haut, dann leise und auf alle Tische gleichzeitig, man weiß ja nie“…

trifft den Nagel auf seinen berühmten…

Danke Herr Walach!

Warum sollte das nur eine “österreichische” Krankheit sein – und keine schweizerische, tschechische, ungarische, bayerische, deutsche, britische … ?

Ich mag es, dass vdB nur leise auf den Tisch haut und nicht den Trump oder den Strache oder den Kurz spielt. Dass er auf alle Tische gleichzeitig haut, ist mir noch nicht aufgefallen. Es war schon der türkise Tisch, auf den er die letzten beiden Male leise, aber sehr gut hörbar gehaut hat.

Heute wieder in Grün unterwegs?😃

Zu einer sachlichen Antwort sind Sie nicht fähig?

Nein

Das spricht nicht unbedingt für sie, Samui.

Aber ich bin schon zufrieden damit, dass Sie meine Postings LESEN.

“Zur Anarchie gehört nämlich der Wille, für das eigene Tun Verantwortung zu übernehmen. Gerade der ist hierzulande schwach ausgeprägt.”

Wenn ich für meine eigene Gesundheit Verantwortung übernehme, ist das aber heute verantwortungslos, unsolidarisch. Wenn ich gegen verfassungswidrige Maßnahmen protestiere, ist das rechtsextrem. Law and order ist da gefragt. Wehe, wenn ich gegen die Maskenpflicht bin, wenn ich gegen die Erhebung von Kontaktdaten bin, wenn ich gegen den indirekte Impfzwang bin. Da hat auch ZackZack kein Verständnis.

So wie sie das beschreiben, übernehmen sie scheinbar überhaupt keine Verantwortung.

Weder für sich und schon gar nicht für andere.

@NickKnox aha – Sie übernehmen Verantwortung! Sind Sie schon geimpft? Oder haben Sie die Moral mit dem Löffel als Baby bekommen?

Übernehmen Sie, Herr Strele, die Verantwortung für dieses Posting von Ihnen?

Es ist ziemlich daneben.

Wir können uns hier nicht gegenseitig beweisen, dass wir Verantwortung übernehmen, und bei was und in welchem Maße. In der virtuellen Welt kennen wir uns dazu zu wenig.

NickKnox hat auf den TEXT von Grete reagiert. Grete scheint generell jegliche gemeinsame Verantwortung abzulehnen. Das wäre zu diskutieren: Stimmt das? Vielleicht haben wir Grete ja missverstanden.

Bekommt man Moral mit dem Löffel als Baby?

Ich denke schon, dass das Kind in dieser Phase anfängt, Gemeinschaft zu erfahren … Dass man andere braucht. Und darum ein Teil einer Gemeinschaft ist und auch sein möchte. Und darum auch gewisse Verpflichtungen hat.

Mutieren Sie hier jetzt zum Forum Mediator?😳

Aber gut finden Sie meine Antwort auf Strele doch.

Jedenfalls scheinen Sie sie nicht kritisieren zu können.

Wie sehen Sie die Einlassung von NickKnox? Hat er nicht recht?

Unser Türkises Baby scheint auch diesbezüglich in seiner Entwicklung stecken geblieben zu sein.

Es kann den Mund nicht voll genug kriegen!

Die Türkise Familie gebraucht und genügt sich selbst! Eines hat keinen Platz mehr in dieser gierigen Sekte. Die Moral.

Das sehen die ganz anders, Geschobelt.

Die halten sich für die eigentlich moralischen Österreicher. Und sie genügen sich nicht selbst, sondern hätten gern Österreich so in ihrem Sack sie der Orban sein Ungarn – und darum sind sie schon noch offen dafür, potenzielle Türkis-Wähler zu tatsächlichen zu machen, der Absoluten Mehrheit wegen.

Solange die nicht drin ist, werden sie wohl mit der FPÖ kooperieren müssen. Da muss der Kurz aufpassen, dass ihn nicht am Ende noch der Kickl überrundet. Ich trau es den Österreichern zu!

In einer Pandemie geht das Übernehmen der Verantwortung nicht einfach NUR individuell. Die Gemeinschaft muss es gemeinschaftlich machen. Dafür braucht man eben den Staat – ca. 20% meinen, sich dem gemeinschaftlich Geteilten entziehen zu müssen. Das ist nun mal die Logik der Pandemie.

Was würde es bringen, wenn die Stadt Wien sagt: Also, wir empfehlen dringend die Maske in unseren öffentlichen Verkehrsmitteln, aber wer keine Lust dazu hat, eine zu tragen, soll es halt bleiben lassen. Das Resultat ist dann wohl klar, oder? Die große Mehrheit, die die Maske für sinnvoll, ja sogar für zwingend hält, wird im Stich gelassen und den Aerosolen der verantwortungslosen Minderheit ausgesetzt.

Es gibt schon Dinge, die müssen top-down durchgesetzt werden. Und das sind nicht nur die Steuern und die Verkehrsregeln.

@Leo Bux – Der Herr PLANDEMIESCHREIBER ist in Sachen GRÜN und in Sachen Maskenzwang unterwegs!

Also, gemeinsam mit Tochter und Frau, habe ich die Maßnahmen und auch die Impfung mitgetragen!

Warum sind unsere Pässe heute, durch nicht gesetzeskonforme Verordnungen, entwertet oder ungültig erklärt worden.

Die wichtigsten Rechte der EU, Grundrechte und Menschenrechte wurden ebenso willkürlich und absolut unnötig außer Kraft gesetzt.

Nicht das Virus sondern die Unfähigkeit und Konzeptlosogkeit der Regierung hat in den mehrfachen Lockdown geführt!

Das können Sie fast allen Ländern Europas vorwerfen. Und nicht nur Europas …

Wieso machen es fast alle Regierungen falsch?

Vorschlag: Sie müssen alle improvisieren. Denn die Herausforderung ist neu und überraschend. Beim Improvisieren macht man naturgemäß Fehler. Der eine mehr, der andere weniger. Und mal einen schweren, mal einen leichten.

Regierungen sind halt nun mal keine göttlichen Institutionen.

Wir Menschen hingegen können schon auch mal was aushalten.

Persönlich bin ich froh, dass ich nicht da oben bin und entscheiden muss. Was ich oben gesagt habe über das Improvisieren, gilt auch für mich. Ich hab nicht immer richtig vorhergesehen, nicht immer richtig eingeschätzt …

„Protest ist, wenn ich sage, das und das passt mir nicht. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, daß das, was mir nicht passt, nicht länger geschieht. Protest ist, wenn ich sage, ich mache nicht mehr mit. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass alle andern auch nicht mehr mitmachen.“

―Ulrike Meinhof

(Quelle:

Vom Protest zum Widerstand, in: konkret 5/1968, S. 5. Der Satz ist allerdings nicht von ihr, sondern, wie sie im zitierten Artikel schreibt, von einem Schwarzen der Black-Power-Bewegung auf der Vietnamkonferenz (…) in Berlin.)

Jawoll, und jetzt sorgen wir dafür, dass die Österreicher nicht mehr Türkis und FPÖ wählen!

Aber wie, ManFromEarth, WIE?!

Mit martialischen Sprüchen?

Oder damit, dass wir die potenziellen Türkis-Wähler respektieren und vernünftig auf sie reagieren? Weil sie nur dann eventuell nachdenklich werden.

… denken muss manchmal angestoßen werden, nicht grob, ganz sanft in kleinen Dosen..

@ Thomas Walach, wiederum Danke für Ihre Geschichtsstunde und die Analyse dazu!

WIR sollten uns fragen, ob wir uns nicht die Fragen, die es zu stellen an der Zeit ist, in der ICH-Form stellen sollten!?

Zeitlose Erkenntnis:

„Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.“

―Martin Niemöller

…. heute geht das mit “Anzeigen”, einstweiligen Verfügungen, (Demo) Verboten und Message Control.

👍gute Zeilen….

Genau das brauchen wir jetzt.

Eine Erste Hilfe-Antifatalismus-Entgiftungsmaßnahme.

Sehr gut! Danke!

Leute, hört auf zu glauben, dass ihr nichts bewirken könnt. Eine Lüge, um euch gefügsam zu machen, sonst nichts. Und tragt die Botschaft weiter!

Schön dass ich Sie hier treffe! Meine Frage von letztens nach dem Wesen der Demokratie haben Sie mir ja leider noch nicht beantwortet. Darf ich Sie nochmals darum bitten?

(Kontext: https://zackzack.at/2021/05/23/wird-sich-van-der-bellen-kurz-in-den-weg-stellen/#comment-45830 )

Lieber Herr Geyer, ich weiß zwar nicht, warum sie das ausgerechnet von mir erklärt haben wollen, aber wenn sie mich schon bitte, warum nicht.

Sie kommen drauf, was Demokratie ist, wenn sie versuchen sich in den obigen Artikel einzuspüren. Es geht um die Idee eines grundsätzlichen Gedankens, nach dem die Gesellschaft, bewusst und selbst, also nicht fremdbestimmt, darüber reflektiert und entscheidet, wie sie ein Zusammenleben gestalten möchte und das auch umsetzt.

Wie gut uns das gelingt, liegt in unserer Verantwortung. Wie sehr wir uns verblenden und ablenken lassen, um uns davon abzuhalten, liegt ebenfalls in unserer Verantwortung.

Immerhin, ist die Idee eines demokratischen Prinzips in unserer Verfassung verschriftlicht. Das ist purer Luxus, wenn man das im internationalen Vergleich sieht…. Und man möchte meinen, dass es uns die Sache erleichtern würde. Woraus ich schließe…

Es liegt nicht an der Verfassung, dass wir unseren Hintern nicht hoch bekommen, sondern zu einem guten Teil, an der Käuflichkeit unserer Medien.

Und, wie das immer so ist: Wir haben die Option aufzuzeigen, dass uns das nicht recht ist… Wenn es uns denn nicht recht ist….

Und wie immer, wir haben die Option.

„Ich bin dafür, die Sache in die Länge zu ziehen.“ * Ein Einblick (mehr) in die österreichische Seele.

*Robert Knight (Hg.) Die Wortprotokolle der österreichischen Bundesregierung von 1945 bis 1952 über die Entschädigung der Juden

…und dass sowas von sowas kommt…

Ich nehme an, Sig, dass die Türkiswähler ebenso wie die FPÖ-Wähler für sich in Anspruch nehmen, nicht fremdbestimmt zu sein. Dass sie durchaus meinen, richtig zu reflektieren. Dass sie keineswegs verblendet sind.

Die wundern sich eher über uns – und halten UNS für verblendet und ideologisch fremdbestimmt.

So kommt man also nicht weiter. Man redet da nur aneinander vorbei.

Was die Medien angeht – den Leuten gefällt es, wie die Krone das macht. Die werden ja nicht gezwungen, die Krone zu kaufen und zu konsumieren.

Ich würde sagen: Nehmen wir erst einmal die Leute so, wie sie sind, ernst. Respektieren wir unsere politischen Gegner! Respektieren wir die, die einen anderen Lifestyle wählen!

Damit kommen wir dem WESEN DER DEMOKRATIE näher.

@Leo Brux – die Zahlen der Krone sind rückläufig. Die Krone wird zum Auslaufmodell.

Der Weg für die Krone zum Auslaufmodell dürfte weit sein.

Wie stark geht denn die Auflage runter? Wie weit geht die Leserschaft über vom der Zeitung aus Papier zur Zeitung digital?

Die Auflagen der meisten Papiermedien gehen zurück. Dafür lesen die Leute mehr auf dem Bildschirm.

Ja, genau, wie auch immer “reflektiert”, jeweilig ausschaut…. Das gilt es auf einen Nenner zu bringen, deshalb gibt’s unser Parlament.

Danke für Ihre Antwort.

Ich habe Sie darum gebeten, weil Sie auf eine Äußerung von mir ( https://zackzack.at/2021/05/23/wird-sich-van-der-bellen-kurz-in-den-weg-stellen/#comment-45779 ) sehr kritisch Stellung genommen haben und gemeint haben, “uns” (wen auch immer Sie mit diesem Plural “wir” meinten) wäre klar, dass ich das Wesen der Demokratie nicht verstanden hätte. Diese Kritik von Ihnen verstehe ich nach Ihrer obigen Antwort noch immer nicht. Können Sie mir das auch noch näher erläutern?

Ah, jetzt versteh ich. Ich seh es mir nocheinmal an.

Sie meinten: “Das Grundproblem, das wir haben, liegt im Wesen der Demokratie.

Solange es korruptionsanfälligen Verführern besser gelingt, mit ihren Botschaften Wähler zu überzeugen als ehrlichen und um die Zukunft besorgten Politikern, schaut es schlecht aus.”

Ich geb Ihnen grundsätzlich Recht. Allerdings seh ich nicht das Wesen der Demokratie als das Kernproblem, ganz im Gegenteil. Sie ist, gerade jetzt, ein wichtiger Stützpfeiler.

Ich seh das Problem, für die von Ihnen beschriebenen Umstände, in 99% unserer Medien. Und weiter, in der Art wie sie sich finanzieren.

Über die erste Aussage, hab ich mich ein bissl “echauffiert”, und mich hinreißen lassen, zu einer flapsigen Bemerkung. Tut leid.

Ist dennoch immer wieder mal gut, sich ein bisschen zum Thema Demokratie auszutauschen, kann nicht schaden.

Danke für diese Zeilen Herr Walach

Gut formuliert.

Wie wäre es, wenn sich die todesstrafe von unten nach oben “richten” dürfte?

Horrorvorstellung.

Sehr informativ, macht mich wirklich nachdenklich……, thx Mr Wallach!

Bravo, sehr gut gesprochen!

Was mir ein bisschen fehlt: “Brot und Spiele” (heute besser: Konsumismus) als Faktor für den Zustand der Beherrschten der Welt (nicht nur in Ö)

Danke für die Lehrstunde (ehrlich). Vor allem die Erklärungen zu den Vorgängen in Spanien fand ich aufschlussreich.

Für mich persönlich sind Faschismus, Kommunismus (Stalinismus) und die heiligen Kühe “Demokratie” und “freie Marktwirtschaft” in der Verachtung des Anderen ähnlich radikal.

Was in der “führenden Demokratie” USA abgeht, ist deutlich unmenschlicher, als Alles was in der Kommunistischen Diktatur Cuba passiert. Wenigstens sehe ich das so.

In Cuba gibt es kleine Schritte, den Menschen mehr Freiheiten zu geben. Gesundheitsversorgung in Cuba kann man mit USA nicht vergleichen, weil in Cuba Keiner zum Verrecken auf die Straße geworfen wird. Im Gegensatz zu den Armen in USA.

In den USA macht gerade die europäischstämmige weißhäutige republikanische Elite Alles, um Schwarze und Minderheiten von den Urnen fernzuhalten. Von der Menschenrechte verachtenden EU kommt dazu natürlich kein Sterbenswörtchen.

Herr Walach, nicht nur Ö liebt Trotteln, sondern viele westliche Staaten!

Trottel lieben Trottel? Vielleicht passt es so eher?

Oder böse gesagt…. Trottel aller Länder vereinigt euch🙁

Das tun sie ja schon – bei den “Querdenkern”.

Kickl möchte sie gern für die FPÖ einsammeln.

Generell: die Rechtspopulisten sind am Sammeln.

Dem hat man linkerseits nicht viel entgegenzusetzen.

Die meisten, die eher links stehen, legen Wert auf Faktenorientierung, Kompromiss, Pragmatismus, Respekt für den politischen Gegner. Das ist eine andere Welt als die der “Querdenker” und Rechtspopulisten. Die werden – zugespitzt – durch Trump und den Trumpismus in der Politik verkörpert.

Sehen sie den Zulauf bei den Querdenkern bzw. Rechtspopulisten nur abgekoppelt von den Maßnahmen die aus der Corona-Krise resultieren? Ich denke es ist verständlich, dass sich Bürger deren Grundrechte (Kinderrechte, Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit…) unterwandert werden, sich an jene wenden die sie hochhalten.

Nach dem Krieg um halb sechs im Kelch! (Soldat Schwejk bevor er mit des Kaisers Armee in den Weltkrieg ziehen musste)

stimmt – österreich hat kein talent zur revolution.

aber sehr wohl ein talent zur anarchie.

widerstand war und ist in österreich typischerweise nicht mit offenem visier und der waffe in der hand.

sondern vor allem aus “sich blöd stellen”.

wie eben jener soldat schwejk.

oder wie der bockerer.

so nach dem motto:

sagts ihr da oben was ihr wollts.

wir machen dann was wir wollen.

Genau.

… angefügt an Ihre Erkenntnis:

„Jeder Mensch ist ein Träger von Fähigkeiten, ein sich selbst bestimmendes Wesen, der Souverän schlechthin in unserer Zeit. Er ist ein Künstler, ob er nun bei der Müllabfuhr ist, Krankenpfleger, Arzt, Ingenieur oder Landwirt. Da, wo er seine Fähigkeiten entfaltet, ist er Künstler. Ich sage nicht, dass dies bei der Malerei eher zur Kunst führt als beim Maschinenbau…“

―Joseph Beuys

Nun, die Anarchisten von heute sind versteckte Faschisten getrieben vom Schreckgespenst Faschismus. Die Anarchisten von gestern, getrieben von Wut, lagen in so vielem falsch. Es wird keine Weltrevolution geben, es braucht aber auch keine. Jedoch gibt es einen sanften Übergang, unscheinbar, ja fast unsichtbar. Die Anarchisten von morgen, getrieben von Notwendigkeit, werden erkennen, dass dieser bereits gestern begann.

Denn in einem Punkt hatten die Anarchisten von gestern recht. Vorgesetzte sind, zwangsweise, unfähig. In einer immer komplexeren Welt mit immer komplexeren Aufgaben um so mehr. Ist es doch bezeichnend, dass heute, im Gegensatz zu gestern, so mancher Untergebener seinem Herrn, geistig, weit überlegen ist. Der Herr begehrt heute was er nicht versteht. Kröten zählen ist halt nicht mehr die anspruchsvollste aller Künste.

Ja die Welt ändert sich…. die Frage wird sein Wer sich durchsetzt. Die Wirtschaft oder der Mensch…..

Brüssel schafft die Fakten

Die gesamte EU Spitze ist der Golem der Konzerne!

Die sogenannten Lobbyisten haben diesen Golem zum Leben erweckt!

Umso mehr muß unser National Golem weg!

Sie plädieren also für den Austritt aus der EU.

Die FPÖ wartet auf Sie, Geschobelt!

Aber auch der Kurz Sebastian eckt bei der EU immer wieder mal an. Das macht er dann doch gut, Ihrer Einstellung nach, Geschobelt, oder?

Meinen Sie nicht, dass Sie die EU etwas überschätzen, wenn Sie sie zum “Golem der Konzerne” machen?

Ich stimme Ihnen partiell schon zu – die EU betreibt bisher ziemlich neo-liberale, markt-radikale Politik im Sinne und im Auftrag von Big Money.

Aber ein Golem – na ja … So horribel leben wir nun auch wieder nicht mit der EU. Besser, es gibt sie, als dass es sie nicht gibt.

Sollte auch bestehen bleiben. In der derzeitigen Konstellation und der daraus resultierenden Handlungsunfähigkeit ist sie jedenfalls nicht in der Lage, die Interessen der Bürger zu vertreten. Darüber hinaus arbeitet die EU mit einer absolut verfehlten Geld und Währungspolitik am eigenen Zusammbruch.

Wenn sich die Wirtschaft durchsetzt, geht der Mensch unter – und die Wirtschaft mit ihm.

Wenn die Wirtschaft also schlau ist (ja, wenn!), dann bedenkt sie das.

Aber wer ist “die Wirtschaft”, personell meine ich? Mir scheint, die Superreichen und Supermanager haben wenig Sinn für die Menschen, um so mehr für KI und die Utopie einer Roboterwelt. Sie sind schon dabei, den Menschen abzuschaffen.

Und sich auf den Mars abzusetzen…

So einladend ist der nicht.

Ich nehme eher an: Die stellen sich vor, als Herrenmenschen über ein Heer von Robotern und Zombies zu regieren.

Sie ahnen nicht, wie unendlich öd das wird.

Sie haben keine Ahnung davon, was einen Menschen nachhaltig lebensfroh macht. Sie glauben, es seien Geld und Macht und Prestige.

Für Elon Musk genügt es nicht mehr die Erde mit 2500 Satelliten zu umspannen. Raumfahrt im unendlichen All, vorerst bis zum Mars gehört zu den Prestigeprojekten von ein paar Superreichen, noch vor den Großmächten, die sich mit der vermeintlichen Kontrolle des Planeten Erde nicht zufrieden geben.

KI… nun ich bin Informatiker und beschäftige mich auch mit AI… ja es verleitet AI zu KI zu übersetzen, ist aber eine falsche Übersetzung. Intelligence ist nicht Intelligenz. Die CIA (Central Intelligence Agency) ist ja auch nicht besonders intelligent, sie sammelt und wertet Informationen aus… das wars. Das was das Englische mit “hard AI” benennt wäre zu KI zu übersetzen. “soft AI” wäre ungefähr “bessere Mustererkennung” hat aber mit Intelligenz im deutschen Sinne nur begrenzt zu tun. Und was die “hard AI” angeht… da sind wir sehr sehr weit weg.

Es kommt aber auch sehr häufig vor, dass Vorgesetzte ihren Untergebenen geistig und auch sonst überlegen sind.

Von der besonderen Kompetenz der jeweils Untergebenen merkt man manchmal schon etwas, aber eben nur manchmal.

Ja, das beschränkt sich, noch, auf Randberufe. Nachdem aber alle anderen immer mehr von Robotern erldeigt werden, bleiben am Ende nur die Wissens- und Kreativberufe übrig. Es geht bei meiner Aussage aber hauptsächlich darum, dass einzelne Menschen nicht mehr dazu in der Lage sind die Komplexität zu überblicken.

Danke dafür. Dieser Beitrag hat eine Sofortwirkung und nicht erst mañana…!

KEINE ANGST VOR VERÄNDERUNG!

In vielen Diskussionen hört man, was kommt dann, es gibt keine Alternative! ( Das Ergebnis der daraus resultierenden Tatenlosigkeit führt uns leider auch die EU vor Augen.)

Wir müssen diesen Leuten die Angst nehmen!

Am naheliegendsten Beispiel Ungarns läßt sich am besten anschaulich machen, wohin die Kurz Reise geht!

Jede Alternative kann nur besser sein, wenn sie sich gegen diesen Totalitarismus wendet! Die derzeitige Mediendiktatur mit dem Versuch ganz Österreich in Besitz und Abhängigkeit zu bringen sowie die Ausschaltung der Demokratie muß verhindert werden!

„Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, aber einen sicheren Weg zum Misserfolg: Es ist Es allen Recht machen zu wollen.“

―Platon

Der Kurze kupfert, wie in seiner Familie üblich, gerne ab, wie zum Beispiel von Noam Chomsky. Inhalte verkommen dabei zu Schlagzeilen!

Bezüglich der Aussage Platons könnte man meinen, er hätte diese richtig interpretiert:

Ich KURZ, kenne einen sicheren und kurzen Weg zum Erfolg. Ich MACHE das RECHT.

…. Ihre Interpretation ist ausgezeichnet, wie mir schein!

Aber leider zählt für unseren Journalismus die Kohle. Das hat der Bub erkannt. Irgend so ein komischer Typ ( der wurde sogar gewählt 😳) sagte: Wer das Gold hat, schafft an.

Diese Ansicht sollten wir bekämpfen.

Ich fürchte, es ist ganz einfach menschlich, dass die Kohle zählt.

Vor allem für die Eigentümer der Medien. Profit ist deren Alpha und Omega.

Ich hab keine Idee, wie man die in Österreich besonders auffallende Regierungsnähe der (auflagemäßig) führenden Medien kontern könnte.

Haben Sie eine?

ZackZack ist immerhin ein heroischer und, wie mir scheint, durchaus erfolgreicher Versuch.